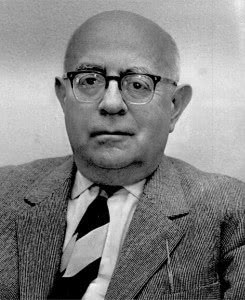

西奥多·阿多诺,阿多诺 (Theodor Wistuqrund Adorno,1903—1969)德国著名哲学家、美学家、社会学家、音乐理论家,法兰克福学派第一代的主要代表人物,社会批判理论的理论奠基者。阿多诺深谙现代音乐,他的音乐批判理论是法兰克福学派社会批判理论中最具特色的。阿多诺一生著述甚丰,涉猎广泛,主要的哲学、美学著作有:《启蒙辩证法》(1947)、《新音乐哲学》(1949)、《多棱镜:文化批判与社会》(1955)、《否定的辩证法》(1966)、《美学理论》(1970)等。编辑本段美学思想 阿多诺的美学思想是以他独特的“否定的辩证法”为哲学基础的。他强烈反对自黑格尔到卢卡奇以强调“总体性”和“同一性”为特征的辩证法,认为“总体”、“整体”、“同一性”都是虚假的,是对个体性、差异性、丰富性的粗暴干预与整合。对抽象、普遍、整体性、同一性的维护,实际上是对侵犯、消灭差异性、个体性的强制性社会结构的虚假辩护。因此他与黑格尔“整体是真实的”命题针锋相对,提出“整体是虚假的”的口号,以摧毁社会强加于个体身上的总体性枷锁,反抗社会对人性的禁锢。关于阿多诺及其理论的研究(11张)?编辑本段现代艺术的审美特征 阿多诺从“否定的辩证法”出发,深入地研究了艺术、特别是现代艺术的本质及其审美特性。他认为艺术的本质特征应该是否定性,艺术是对现实世界的否定性认识,这是由于艺术是对尚未存在东西的把握,现代艺术追求的是那种尚不存在的东西,从而,艺术是对现实世界的疏离和否定,现代艺术是对完满的感性外观的扬弃。循此思路,阿多诺深刻而精彩地论述了现代艺术的审美特征:(1)非实在性与异在性。艺术是对不存在的事物的追求,故而它只有在异在性中才会获得其自身的规定。(2)超前性。艺术中的超前性是通过展示升华过的理想而超前于经验现实,进而否定经验现实的。(3)否定性。由异在性和超前性必然走向艺术的否定性。(4)非模仿性和非反映性。他反对传统艺术理论把艺术看成是“模仿”的观点,认为那种艺术现实主义是顺从主义的表现形式,从而强调艺术的主体性。(5)精神化和无概念性。因为只有彻底精神化的艺术才可能成为完全异在的东西,精神就是艺术作品的天地,精神使艺术作品有所表达。无概念性则是指艺术是无任何预定概念地对对象的表现,艺术的种类是独特的各不相同的,也即是多元化的。(6)不确定性和难解性。现代艺术作品与谜语具有相同的认知结构,是确定性和非确定性的统一。编辑本段救赎功能 阿多诺极为强调艺术的批判性中所蕴含的救赎功能。他认为现代工业社会的人性分裂,人格丧失,世界裂成碎片的现实只有通过艺术这种精神补偿才能得以拯救,艺术能把人们在现实中所丧失的理想和梦幻、所异化了的人性,重新展现在人们面前,“艺术就是对被挤掉了的幸福的展示”。编辑本段名言 “奥斯维辛之后写诗是野蛮的。”这是德国哲学家泰奥多·阿多诺在1955年出版的文集《棱镜》中提出的名言。编辑本段阿多诺生平简介 1903年 9月11日出生于美因河畔法兰克福。 阿多诺? 1919年 就读于法兰克福天主教学校,随伯恩哈特·涩克雷斯学习作曲,随爱德华·容学习钢琴演奏。 1921年 法兰克福大学学习哲学、社会学、心理学、音乐。开始从事音乐批评研究。解释马克思·霍克海默。 1923年 结识马格雷特·卡普鲁斯与瓦尔特·本雅明。 1924年 得到汉斯·孔内力乌斯认可,以论文《胡塞尔现象学对物体与意识的超越》取得博士学位。结识阿尔班·贝克。 1925年 于维也纳随阿尔班·贝克学习作曲,随爱德华·施托儿曼学习钢琴演奏。 1927-1928年 返回法兰克福。预定为去的授课资格的论文《先验心灵学说的潜意识概念》未能递交。 1931年 得到保尔·蒂厉希的认可,在法兰克福大学以论文《克尔凯郭尔的审美建构》取得授课资格。 1933年 发表《克尔凯郭尔:审美建构》。 1934年 流亡英国。在牛津大学梅东学院作进修生与讲师。 1938年 流亡美国。作纽约社会研究所成员。作“普林斯顿电台研究计划”的“音乐研究”项目负责人。 1941年 迁居洛杉矶。与霍克海默密切合作,撰写《启蒙的辩证法》。写作《新音乐理论》与《最低限度的道德》。 阿多诺1947年 与霍克海默合著《启蒙的辩证法:哲学片段》。 1949年 返回法兰克福,担任法兰克福大学哲学系编外教授,出版《新音乐哲学》。 1950年 出版合著《独裁性格研究》。重建法兰克福社会研究所,任副所长。 1951年 出版《最低限度的道德:对受损害生活的反思》。 1952年 出版《试论瓦格纳》 1954年 获阿诺德——勋伯格奖。 1955年 出版《棱镜:文化批判与社会》 1956年 出版《认识论云批判:胡塞尔与现象学悖论研究》、《无调音乐:受控制的世界的音乐》任职法兰克福大学社会学——哲学系教席教授》。